Le razze brachicefale presentano un conformazione cranica definita a “muso schiacciato”. Questo particolare aspetto è dovuto ad un disequilibrio di crescita delle ossa craniche che si sviluppano normalmente in larghezza ma non altrettanto in lunghezza. I tessuti molli sono invece di dimensioni normali e per questo appaiono come compressi in una struttura più piccola del solito.

La conformazione anomala del cranio porta ad una serie di alterazioni anatomiche che inficiano la normale fisiologia della respirazione.

Le alterazioni comprendono: stenosi delle narici, palato molle allungato, eversione dei ventricoli laringei, eversione delle tonsille.

L’insieme di queste anomalie viene definito come sindrome brachicefalica (BAOS) o sindrome ostruttiva delle vie aeree superiori. Le razze più colpite da questa sindrome sono Bulldog inglese, Bulldog francese, Carlino, Pechinese, Shi-tzu e meno frequentemente le altre razze brachicefale.

Nei cani affetti da questa sindrome l’aria è costretta a passare attraverso uno spazio ristretto che costringe l’animale a compiere uno sforzo inspiratorio notevole.

Lo sforzo inspiratorio può portare inizialmente ad un semplice processo infiammatorio dei tessuti laringei. Questa è la fase in cui il proprietario riporterà che il proprio cane presenta il cosiddetto “respiro russante”. Questo tipico rumore è dovuto al fatto che il palato molle estremamente lungo occlude ed occupa gran parte dello spazio che occupa anche la glottide. Il contatto tra queste due strutture provoca il rumore respiratorio tipico di queste razze.

La diagnosi di palato molle allungato è esclusivamente endoscopica. Tramite una laringoscopia in sedazione è possibile infatti valutare la lunghezza del palato molle ed è possibile soprattutto valutare le possibilità di correzione chirurgica.

Nella fase più avanzata questo continuo contatto porta gradualmente ad un vero e proprio collasso della laringe. In questo caso l’animale in un primo momento è colpito da svenimenti, crisi sincopali, cianosi, fino al momento in cui si ha la totale chiusura del passaggio dell’aria. A quel punto se non si interviene tempestivamente l’animale viene a morte per soffocamento.

Segni clinici respiratori:

- stridori respiratori specialmente in inspirazione;

- rantoli con cane a riposo e con respirazione nasale;

- intolleranza all'esercizio;

- cianosi intermittenti;

- sincopi-svenimenti sotto sforzo.

Segni clinici digestivi:

- episodi di tosse e rigurgito specialmente mattutino;

- disfagia e rigurgito durante il pasto;

- vomito alimentare anche distante dal pasto;

- ingestione frequente di erba.

Segni clinici associati:

- colpo di calore;

- broncopolmonite da aspirazione alimentare

- insufficienza cardiaca.

Il trattamento medico consiste nella somministrazione di cortisonici a rapida azione, ossigeno e riposo forzato in gabbia. Questa terapia riduce temporaneamente il fenomeno infiammatorio a carico de faringe e della laringe permettendo un miglioramento del flusso di aria in entrata e attenuando i sintomi per un certo periodo.

Il trattamento di scelta però è di sicuro la correzione chirurgica che prevede la resezione del palato molle.

La porzione eccessiva del palato può essere asportata chirurgicamente. La metodica prevede l'accorciamento del margine caudale del palato in modo che la sua parte terminale vada a toccare appena la punta dell’epiglottide.

Nelle ore immediatamente antecedenti l’intervento si rende necessaria la somministrazione di corticosteroidi a dosi antinfiammatorie per ridurre la tumefazione della mucosa laringea.

Nelle razze brachicefale più precocemente è possibile diagnosticare anche la stenosi delle narici. Questa è una malformazione congenita delle cartilagini del naso che tendono a collassare medialmente determinando una parziale occlusione delle narici; ciò limita il flusso di aria nelle cavità nasali e costringe l’animale a compiere uno sforzo inspiratorio, causando una dispnea da moderata a grave.

L'unica soluzione terapeutica è la via chirurgica.

La tecnica consiste nella parziale resezione della cartilagine nasale laterale dorsale.

Già a 3 mesi di età si può effettuare questo tipo di intervento.

Quasi sempre nel processo evolutivo dell'ipertrofia del velo palatino sono coinvolte le tonsille per la loro contiguità con le strutture del palato.

L'aumento di volume delle tonsille tende ad aggravare l'ostruzione.

Anche in questo caso il rimedio è chirurgico e consiste nell’asportazione di entrambe le tonsille palatine.

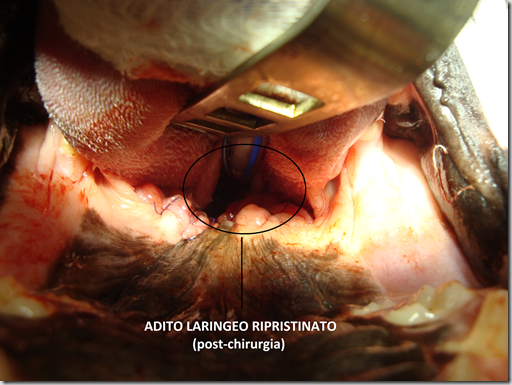

Come conseguenza del mancato intervento chirurgico si può avere un peggioramento del quadro clinico a causa dell'eversione dei ventricoli laringei. Per eversione dei ventricoli laringei si intende un prolasso della mucosa che costeggia e delimita le cripte laringee. Viene diagnosticata se non si interviene con i tre rimedi chirurgici precedentemente enunciati. Costituisce il primo stadio di un collasso della laringe.

In conclusione consigliamo di sottoporre a correzione chirurgica tutti i soggetti brachicefali che presentano anche solo uno dei sintomi sopra descritti.

La stenosi delle narici può essere risolta chirurgicamente già all’età di tre mesi.

Per la correzione della lunghezza del palato molle si dovrebbe agire entro l’anno di età

Se la situazione non si risolve, si procede con la resezione laterale della cartilagine aritenoide della laringe.

In attesa della chirurgia consigliamo comunque di:

tenere il cane in ambiente tranquillo e fresco;

tenere il cane isolato da altri cani ed evitare sovraeccitazioni;

alimentare il cane 4 volte al dì per evitare sovraccarichi digestivi.

Per migliorare le aspettative di vita di un cane brachicefalo consigliamo di eseguire l'intervento chirurgico che più si presta alla risoluzione della sindrome brachicefalica. L'intervento tempestivo permette infatti di migliorare la qualità di vita del vostro cane ed ha un effetto positivo sulla longevità.

A cura della dott.ssa Katiuscia Camboni della Clinica Veterinaria Borgarello.

Se vuoi leggere tutti gli articoli sull’argomento clicca qui.

Se ti è piaciuto l'articolo, iscriviti al feed o alla newsletter per tenerti sempre aggiornato sui nuovi contenuti di TGVET.net.

Lascia un commento per dire la tua o per chiedere informazioni

guida sul gattino

guida sul gattino